Zollpause: Einige Gedanken zu Handelskonflikt, Zöllen, Branchenvielfalt und möglichen Massnahmen für Arbeitnehmende

Die Einführung von Zöllen auf Exporte in die USA könnten für den Welthandel weitreichende Folgen haben. Ein paar Überlegungen zur Strategie der USA, ihren Hintergründen, der Entwicklung des Schweizer Aussenhandels, sowie zu möglichen Massnahmen für Arbeitnehmende, falls am Ende auch für die Schweiz hohe Zölle gelten sollen.

Die Zölle, welche die USA von den meisten Handelspartnern erheben wollen und die nun für 90 Tage ausgesetzt wurden, werden derzeit in verschiedenen Medien als irrational und als «grösster Fehler der Neuzeit» gebrandmarkt. (1) Die Beunruhigung über die Entscheide des amerikanischen Präsidenten ist verständlich. Es wäre jedoch falsch, die Einführung der Zölle allein auf die vermeintliche Unwissenheit des US-Präsidenten zurückzuführen. Vielmehr folgt er damit spezifischen Ideen und Interessen. Je nachdem, wie loyal er diesen gegenüber steht, könnten die Folgen für die Schweiz und die Weltwirtschaft zu bedeutenden strukturellen Verschiebungen führen.

Handelsbilanzdefizite, Arbeitsplätze, Vermögen

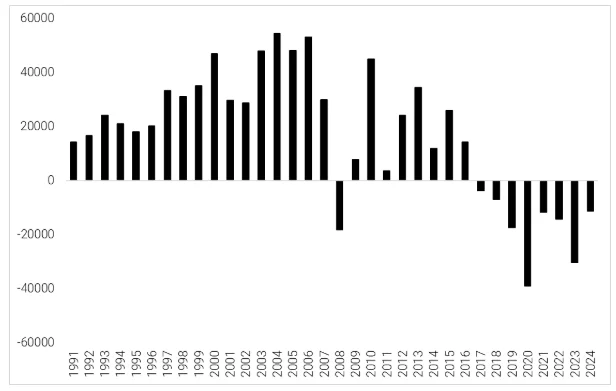

Hintergrund der Zölle bildet das US-amerikanische Leistungsbilanzdefizit. Dieses hat sich seit dem Jahr 2020 noch einmal markant vergrössert. Seit etwa Mitte der 1980er Jahre importieren die USA mehr Waren, als sie selber produzieren. Dieses Ungleichgewicht können sie auch nicht mit Überschüssen bei den Dienstleistungsexporten wettmachen.

Die Folgen dieses Leistungsbilanzdefizits sind vielfältig. Wer mehr kauft, als er verkauft, häuft etwa gegenüber dem Ausland Schulden an. Mit dem Leistungsbilanzdefizit geht aber auch einher, dass ein grösserer Teil der Produkte, welche in den USA konsumiert werden, im Ausland produziert werden. In den USA sind etwa durch die Zunahme chinesischer Importe Industriearbeitsplätze verschwunden mit entsprechend negativen Auswirkungen auf verschiedene Industrieregionen und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. (2)

Da die Weltwirtschaft ein geschlossenes System ist, muss jedem Defizit in der Leistungsbilanz ein entsprechender Überschuss in mindestens einem anderen Land gegenüberstehen. In manchen Ländern wird folglich deutlich mehr produziert als konsumiert. Entsprechend können Arbeitsplätze geschaffen werden. Zu den Ländern mit den grössten Überschüssen gehören insbesondere Deutschland, China und Japan. Speziell ist die Situation der Schweiz. Sie weist lediglich aufgrund des Rohstoffhandels einen hohen Leistungsbilanzüberschuss gegenüber der Welt auf. Ohne den Rohstoffhandel wäre die Leistungsbilanz seit 2017 negativ. (3) Das heisst auch, dass eine Abwanderung von wenigen Unternehmen mit sehr wenigen Beschäftigten das Vorzeichen der Schweizer Leistungsbilanz umkehren würde.

Leistungsbilanz der Schweiz ohne Transithandel – alle Länder

Schweizerische Nationalbank, 1991-2024, in Millionen CHF

Mit Leistungsbilanzüberschüssen können einzelne Länder entsprechende Vermögen aufbauen. Volkswirtschaftlich gesehen sind die Schulden des einen immer die Vermögen des anderen. Ausländische Gläubiger kaufen beispielsweise mit ihren überschüssigen US-Dollars US-amerikanische Staatsanleihen. Zu den grösstenS Gläubigern bei den amerikanischen Staatsschulden zählen somit nicht ganz zufällig China und Japan. Daraus ergeben sich für die USA gewisse finanzielle Abhängigkeiten von ausländischen Gläubigern (4) und unter Umständen erhebliche Abwärtsrisiken für den US-Dollar.

Meint er das ernst?

Trotzdem hat Trump tatsächlich Argumente für einen Teil seiner Position. Die anhaltenden Handelsungleichgewichte in der Weltwirtschaft sind schädlich und haben negative Auswirkungen auf einen Teil der amerikanischen Arbeiterklasse. Entsprechend wurde Trump auch stark von Wählerinnen und Wählern aus Regionen unterstützt, die der chinesischen Handelskonkurrenz besonders ausgesetzt sind. (5)

Trump müsste folglich auf eine Neujustierung des internationalen Handelssystems hinarbeiten, damit langanhaltende Leistungsbilanzüberschüsse wie sie etwa Deutschland, China oder Japan verzeichnen, nicht mehr möglich sind. Die Überschussländer müssten also durch einen Mechanismus zu einer Reduktion ihrer Überschüsse gezwungen werden. Dies könnten durch eine Aufwertung ihrer Währung oder durch eine Stärkung der inländischen Nachfrage geschehen. Letzteres beispielsweise über eine Erhöhung des Lohnniveaus oder eine Ausdehnung der öffentlichen Investitionen. Beides wird vor allem von China und Deutschland seit längerem gefordert («Rebalancing»). (6)

Selbstverständlich wird der amerikanische Präsident aber nicht, wie es sinnvoll wäre, eine neue internationale Währungsordnung (7) vorschlagen. Vielmehr scheint es sein Ziel zu sein, internationale Ordnungen, regelbasierte Beziehungen und Rechtsstaatlichkeit zu zerstören. Folgende zwei Strategien von Trump dürften daher in den kommenden Monaten im Vordergrund stehen:

- Die «Back-to-the-Future-Strategie»: Trump scheint tatsächlich an das zu glauben, was er tut. Er strebt mit den Zöllen danach, die USA zu reindustrialisieren, das Aussenhandelsdefizit zu reduzieren und die Steuereinnahmen auf diesem Weg zu erhöhen. Es wäre für die USA wie ein Rückfall ins 19. Jahrhundert. Denn mit dieser Zollpolitik hätte er erfolgreiche Vorläufer unter anderem im eigenen Land. Historisch gesehen hat der Protektionismus – darunter Zölle – in der Handelspolitik immer wieder eine sehr bedeutende Rolle gespielt und den USA etwa Ende des 19. Jahrhunderts ein bedeutendes Wirtschaftswachstum ermöglichst. Dies auch deshalb, weil die Europäer den Protektionismus ablehnten. (8) Weder die Industrialisierung der USA noch Chinas sind ohne Protektionismus denkbar. Allerdings besteht dabei immer ein beträchtliches Absturzrisiko, das über die kurzfristigen Entwicklungen an den Finanzmärkten hinausgeht. (9) Falls Trump die «Back-to-the-Future-Strategie» umsetzt, könnte die Weltwirtschaft in eine Phase der langfristigen Neuordnung des Welthandels eintreten. Die Auswirkungen wären auch für die Schweiz weitreichend und würden entsprechend starke wirtschaftspolitische Massnahmen erfordern, unter anderem damit die Arbeitnehmenden den damit einhergehenden Strukturwandel bewältigen könnten.

- Die «Der-Pate-Strategie»: Trump verwendet die Geschichte mit dem Handelsdefizit und der Reindustrialisierung nur als Mittel zum Zweck. Er setzt die Zölle als Mafia-Methode ein, um für die USA günstigere Handelsbedingungen oder geostrategische Eroberungsprojekte (Panamakanal, Grönland) durchzusetzen. Er hat nicht vor, günstige Mode aus Bangladesch, Vanille aus Madagaskar oder Autoteile aus Mexiko in Zukunft zu deutlich höheren Kosten in den USA produzieren zu lassen. Grundsätzlich strebt er einfach nach einem Gefühl der Stärke und nach einem Deal. In diesem Fall dürften zumindest die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Zollpolitik eher kurzfristiger und überschaubarer Natur sein.

Derzeit spricht im Grundsatz vieles für die Anwendung einer «Mafia-Strategie». Zuerst ein Schuss ins Knie und dann ein Gespräch in ruhiger Atmosphäre. Für die Mafia-Strategie sprechen auch die kurz- und mittelfristigen Folgen der Zollpolitik an den Finanzmärkten, sowie die drohenden höheren Preise für Konsumentinnen und Konsumenten (10). Entsprechend dürfte auch der politische Druck steigen, die hohen «reziproken» Zölle zusätzlich zum Basiszoll von 10% nicht umzusetzen. Zudem ist eine Importsubstitution bei vielen Waren gar nicht im amerikanischen Interesse, da sie nur langfristig und zu deutlich höheren Kosten in den USA produziert werden könnten.

Dies gilt allerdings nicht für alle Waren und Länder. Trump wird versuchen, Arbeitsplätze in die USA zu holen und einzelne Länder, welche sich auf ein exportorientiertes Wachstumsmodell abstützen, zurückzubinden. Noch wahrscheinlicher als eine Konzentration auf die Mafia-Methode ist deshalb ein situatives Zurück-in-die-Zukunft, d.h. die langfristige Einführung von Zöllen für einzelne Länder und Waren. Die Frage ist somit vor allem, für welche Länder und für welche Waren entsprechende Zölle anfallen könnten?

Was bedeuten die Zölle für die Schweiz?

Gemäss Berechnungen von Ökonomen der KOF Konjunkturforschungsstelle könnten in der Schweiz je nach Szenario geschätzte jährliche Verluste von 200 bis 1000 Franken Verlust pro Kopf entstehen. Die Schweiz wäre damit verhältnismässig wenig von den negativen Auswirkungen der Zöllen auf die Exporte in die USA betroffen. Allerdings spielen verschiedene schwer modellierbare Faktoren bei der Entwicklung eine bedeutende Rolle, insbesondere die Währungsentwicklung. So dürfte etwa China versuchen, die Folgen von Zöllen durch eine Abwertung der eigenen Währung zu reduzieren.

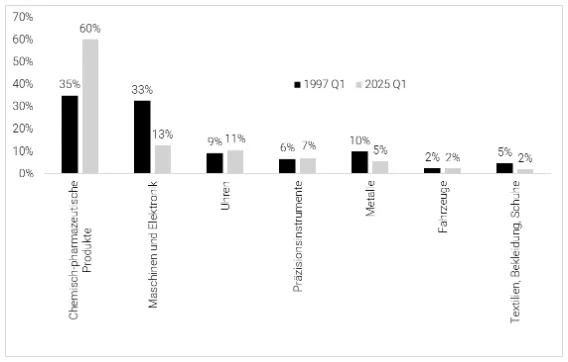

Der Schweizer Aussenhandel gilt zwar allgemein als sehr resilient. Dies, weil die Warenexporte vergleichsweise wenig stark auf Währungs- und Nachfrageschwankungen reagieren. Grund dafür ist die starke Konzentration der Schweizer Warenexporte auf Medikamente in den letzten Jahrzehnten. Im 1. Quartal 2025 waren 60% der Schweizer Warenexporte Pharmagüter. Damit hat sich ihr Anteil innerhalb von knapp 30 Jahren beinahe verdoppelt. Hingegen schwankt die Nachfrage nach anderen Industriegütern, etwa der Maschinenindustrie, mit der internationalen Konjunktur- und Währungsentwicklung stark. Ihr Anteil an den schweizerischen Warenexporten ist in diesem Zeitraum von 33% auf 13% geschrumpft.

Anteil der Warenexporte

Schweizerische Nationalbank, 1. Quartal 1997 und 2025, in %

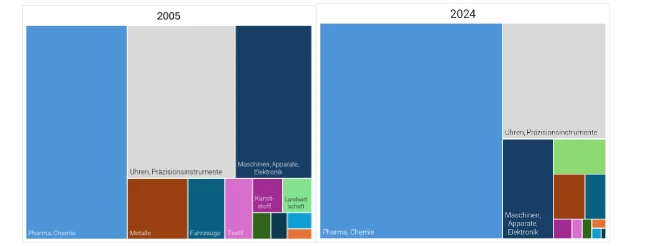

Die Abnahme der Branchenvielfalt lässt sich auch anhand der Warenexporte in die USA zeigen. Waren im Jahr 2005 noch mehrere Branchen für den Warenexport von wesentlicher Bedeutung, so dominiert inzwischen die Pharma und Chemie den Aussenhandel in die USA bei den Waren.

Anteile an den Warenexporten in die USA nach Warenart 2005 und 2024

Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Swiss-Impex, Warenexporte 2005 und 2024

An den Warenexporten in die USA zeigt sich beispielhaft die enorme Abnahme der Branchenvielfalt, der in den letzten zwei, drei Jahrzehnten in der Schweizer Industrie stattgefunden hat. Die häufige Aussage, die Schweizer Exportindustrie sei sehr resilient geworden, stimmt deshalb nur in Bezug auf die Pharmaexporte, nicht aber auf die Diversifikation.

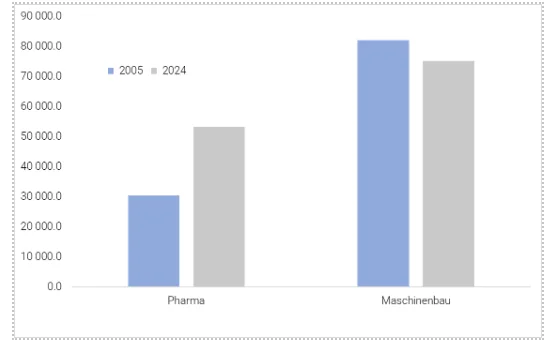

Die Pharmaindustrie ist zudem zwar wertschöpfungs-, aber nicht besonders arbeitsintensiv. Der massive Bedeutungsverlust der Maschinenindustrie im Aussenhandel hat zwar seit 2005 zu einem Rückgang der Beschäftigung geführt. Dennoch gab es 2024 in den Maschinenindustrie noch 20‘000 Vollzeitstellen mehr als in der dominanten Pharmabranche. Und noch etwas zeigen die Zahlen: Das hohe Beschäftigungsniveau in der Schweiz wird nicht durch den Aussenhandel sichergestellt, sondern durch die arbeitsintensiven Dienstleistungen auf dem Binnenmarkt. Von den knapp 1 Million neuen Vollzeitstellen, welche in den letzten 20 Jahren in der Schweiz entstanden, entfielen 23‘000 auf die Pharmaindustrie und fast 270‘000 auf das Gesundheits- und Sozialwesen.

Vollzeitstellen in der Pharma der Maschinenindustrie – 2005 und 2024

Bundesamt für Statistik, Beschäftigungsstatistik (Besta), Anzahl Vollzeitstellen in Tausend

Was, wenn die Zölle für die Schweiz kommen?

Sollte die Schweizer Handelsdiplomatie ein Szenario mit hohen Zöllen auf Schweizer Industriegüter nicht verhindern können, dann würde dies die Angestellten von Schweizer Industriebetrieben unter Umständen hart treffen. Dies, weil sich verschiedene Industriebetriebe bereits heute in einer schwierigen Situation befinden.

Die Schweiz verfügt über verschiedene Mittel, um Arbeitnehmende in entsprechenden Situationen zu schützen und zu unterstützen. Diese müssten neben den etablierten sozialpartnerschaftlichen Mitteln entsprechend grosszügig eingesetzt werden. Kurzfristig betrifft dies insbesondere die Kurzarbeit. Hohe Zölle dürften aber den Strukturwandel in der Industrie beschleunigen. Deshalb wären gerade für Arbeitnehmende im mittleren Alter weitergehende Massnahmen zentral. Die neue Strategie der öffentlichen Arbeitsvermittlung sieht etwa vor, dass die Arbeitslosenversicherung Stellensuchenden vermehrt Umschulungen, sowie Aus- und Weiterbildungen zuspricht, wenn ein entsprechender Bedarf besteht. Ein beschleunigter Strukturwandel würde diesen Bedarf für Angestellte von Industrieunternehmen unter Umständen stark erhöhen. Allfällige Industriezölle könnten deshalb ein erster Belastungstest für diese neue Strategie sein, sofern mit den Zöllen ein rascher und dauerhafter Strukturwandel verbunden ist.

Letztlich werden aber auch das Parlament und die Verwaltung gefordert sein und sich erneut mit der Frage nach einer Industriestrategie auseinandersetzen müssen. In einer Welt des Protektionismus nur den Freihandel zu predigen, wäre auch für eine kleine offene Volkswirtschaft naiv.

Quellen

- Etwa hier: The Economist (2025): «President Trump’s mindless tariffs will cause economic havoc»

- Autor D. H., D. Dorn, G. Hanson (2013): «The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States », American Economic Review, Vol. 103, Nr. 6, S. 2121-2168.

- Der schweizerische Leistungsbilanzüberschuss betrug in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 42 Milliarden CHF. Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss lag 2024 bei 247 Milliarden Euro.

- Die amerikanische Zentralbank (FED) könnte zwar im Prinzip jederzeit US-amerikanische Staatsanleihen aufkaufen und dadurch die Zinsen auf den Anleihen senken. Allerdings würde bei einem Rückzug wichtiger ausländischer Gläubiger der US-Dollar gegenüber Währungen wichtiger Handelspartner vermutlich bedeutend geschwächt.

- Autor D., A. Beck, D. Dorn (2024): «Help for the Heartland? The Employment and Electoral Effects of the Trump Tariffs in the United States », URL : https://www.ddorn.net/papers/ABDH-Heartland.pdf

- Etwa hier: https://themarket.ch/meinung/michael-pettis-kann-china-langfristig-mehr-als-2-bis-3-wachsen-ld.8804 oder hier: https://makronom.de/das-suesse-gift-der-exportueberschuesse-19403

- Etwa hier : Gallagher K.P. und R. Koizul-Wright (2022): «The Case for a New Bretton Woods», Cambridge (UK).

- «Therefore the best 20 years of American economic growth took place when its trade policy was protectionist while that of the United States’ major competitors was liberal» Bairoch, P. (1993): «Economics and World History – Myths and Paradoxes» Brighton, S. 53.

- Suesse M. (2023): «The Nationalist Dilemma - A Global History of Economic Nationalism, 1776-Present», Cambridge UK

- Cavallo A et al. (2019): «Tariff Passthrough at the border and at the store: Evidence from US Trade Policy», American Economic Review: Insights, Vol. 3, Nr. 1, (S. 19–34) ; URL : Tariff Passthrough at the Border and at the Store: Evidence from US Trade Policy